Este ensayo forma parte de una serie de artículos, editados por Stewart Patrick, surgidos del Grupo de Trabajo Carnegie sobre la Reimaginación de la Gobernanza Económica Global. Se publicó por primera vez el 17 de julio de 2024 en el sitio web de Carnegie Endowment.

«Crecimiento» es un término utilizado por los economistas que abogan por la expansión de la actividad económica: un aumento de la inversión, el empleo, los bienes y los servicios. Por el contrario, lo utilizan en sentido peyorativo los activistas ambientales, convencidos de que la expansión sin fin de la actividad económica en un mundo de recursos finitos es insostenible. En su lugar se utiliza su antónimo, «decrecimiento», como en The Future Is Degrowth: Guía para un mundo más allá del capitalismo. El uso y la evolución del «crecimiento», y su vínculo con el PIB, representan una etapa importante en el desarrollo del actual sistema de gobernanza económica mundial, basado en las expectativas de un «crecimiento» continuo facilitado por la desregulación financiera y la movilidad del capital. Este «crecimiento» en el contexto del capitalismo financiarizado ha provocado desequilibrios ecológicos, sociales y económicos que amenazan con un fracaso sistémico.

Los flujos mundiales de liquidez que son consecuencia del desarrollo del sistema financiero se canalizan en gran parte a través de instituciones financieras no bancarias, también conocidas como «bancos en la sombra». Según el Consejo de Estabilidad Financiera, el valor total de los activos financieros en manos de los bancos en la sombra ascendía en 2022 a 217 billones de dólares, más del doble de la renta mundial (PIB). Por su configuración, estas instituciones operan fuera del alcance de la democracia reguladora, aunque estén vinculadas a los bancos centrales del mundo. Sus actividades influyen en la formulación de la política económica a nivel estatal y plantean riesgos sistémicos para la economía mundial.

Para reimaginar la gobernanza económica mundial, tenemos que retroceder en el tiempo y evaluar la aparición de un sistema de «no gobernanza» económica mundial, o «un no sistema», como dijo José Antonio Ocampo. Un sistema que ha conducido a la creación del sistema bancario en la sombra y a desequilibrios financieros y económicos mundiales desestabilizadores.

Los orígenes del “crecimiento” y la desregulación

La historia comienza con el economista británico John Maynard Keynes. En la década de 1930, Keynes desempeñó un papel mucho más importante en la creación y construcción de las cuentas nacionales del Reino Unido (y, en última instancia, del mundo) de lo que se suele reconocer. No lo hizo con fines contables, sino para evaluar el nivel de renta existente frente al nivel de renta potencial en determinadas condiciones políticas.

El valor de lo que entonces se conocía como «renta nacional», y que Simon Kuznets definió como «PIB», le interesaba poco a Keynes. Como explica Geoff Tily, Keynes consideraba el desarrollo de dicha contabilidad como un medio para alcanzar un fin, no como un fin en sí mismo. «Las cuentas nacionales se desarrollaron para apoyar la política: para resolver la crisis de desempleo de la Gran Depresión y para facilitar el despliegue de los recursos nacionales al máximo posible para la conducción de la Segunda Guerra Mundial». Es importante reconocer, continúa Tily, que estas iniciativas teóricas y prácticas tenían por objeto el nivel de actividad -el aumento y luego el pleno empleo de los recursos y la plena extensión de la producción nacional- más que el crecimiento de la actividad. En esta etapa, los responsables políticos no tenían la menor idea de que el nivel de actividad pudiera crecer de forma sistemática o uniforme de un año a otro; su intención era lograr cambios de nivel puntuales. No cabe duda de que tuvieron éxito en este objetivo, y en mantener estas ganancias como la edad de oro de la posguerra. (Énfasis añadido).

La revolución del “crecimiento”

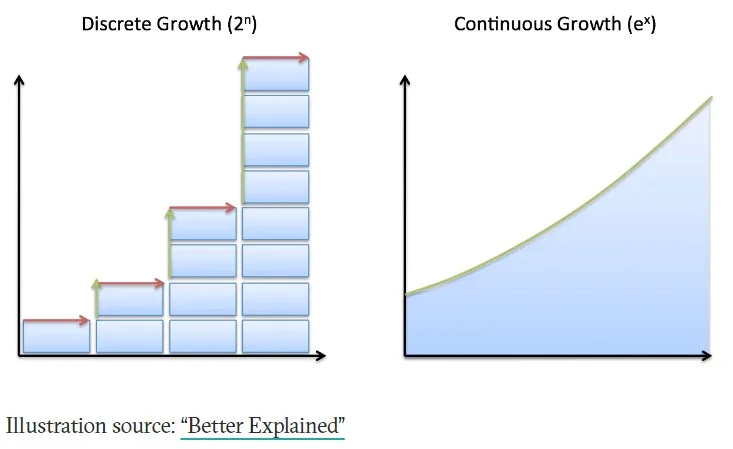

Este enfoque de las cuentas nacionales cambió radicalmente a finales de la década de 1950 y principios de la de 1960. En el Reino Unido, varios economistas profesionales —entre ellos Sir Samuel Brittan, destacado columnista del Financial Times— defendieron un nuevo concepto de «crecimiento» continuo y se definieron a sí mismos como «los hombres del crecimiento». Este enfoque transformó el carácter de las políticas durante la posguerra. Abandonando el objetivo de fijar el nivel de empleo y producción en niveles sostenibles, los gobiernos establecerían un objetivo sistemático e improbable: perseguir el crecimiento. Nadie parece haberse parado a considerar si el crecimiento —derivado como la tasa de cambio de una función continua— era una forma significativa o válida de interpretar los cambios en el tamaño de las economías a lo largo del tiempo, escribe Tily.

Paralelamente, la política económica hizo cada vez más hincapié en los enfoques centrados en la oferta y, por tanto, en un compromiso práctico con una mayor desregulación de la actividad económica. Ejemplo de ello es que el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) adoptó el 12 de septiembre de 1961 un «Código para la Liberalización de los Movimientos de Capital». Este código, un marco para la eliminación progresiva de las barreras a los flujos transfronterizos de capital, presumiblemente se diseñó para permitir lo que Tily denomina la «ridícula ambición de un crecimiento rápido e incesante, independientemente del grado de capacidad del mercado laboral.»

En octubre de 1961, la OCDE celebró una conferencia sobre «Crecimiento económico e inversión en educación» en la Brookings Institution de Washington DC. Alentada por los economistas «clásicos» y desalentada por lo que (en comparación con los estándares actuales) eran unos niveles de actividad económica elevados pero sostenibles, la OCDE propuso impulsar la economía del Reino Unido y de otros países. En aquel momento, el Reino Unido se encontraba en la feliz situación de ofrecer pleno empleo. En palabras del entonces Primer Ministro Harold Macmillan, los británicos «nunca lo habían tenido tan bien». El 17 de noviembre de 1961, la OCDE acordó un objetivo de crecimiento del 50% para el Reino Unido entre 1960 y 1970. El objetivo de la OCDE equivalía a un 4,1% anual. En aquel momento, la tasa de desempleo británica era del 1,2%

El resultado de esta fijación de objetivos demasiado ambiciosos era totalmente predecible: una era de inflación galopante en los años setenta, seguida de periodos de excesos financieros y crisis recurrentes. Desde entonces, la culpa de esta inflación se ha atribuido directa e injustamente a Keynes y al movimiento obrero. De hecho, el intento de alcanzar un objetivo de crecimiento inverosímil en condiciones de casi pleno empleo condujo a la perdición del legado de Keynes: la «edad de oro» del capitalismo de 1945 a 1971. Sobre todo, condujo al desmantelamiento del sistema de gobernanza económica mundial establecido en la conferencia de Bretton Woods en 1944.

Sobre la cuestión de la gobernanza económica mundial

En la introducción de su libro ¿Quién gobierna el mundo?, Deborah Avant, Martha Finnemore y Susan Sell sostienen que el término técnico «gobernanza» oculta el papel que desempeñan los gobernantes reales del mundo. Tales abstracciones eximen de responsabilidad a poderosos individuos e instituciones, incluidos los agentes no estatales. Además, como explican:

Los marcos centrados en el Estado no captan… la gobernanza real que tiene lugar en el mundo actual. Sólo una pequeña parte de la actividad de gobernanza mundial implica que los representantes de los Estados negocien únicamente entre sí . . . La globalización, la desregulación, la privatización y el cambio tecnológico han dado poder a los actores no estatales. Gran parte de la literatura sobre gobernanza global la equipara, implícita o explícitamente, con la provisión de bienes públicos globales . . . [De hecho,] los resultados de la gobernanza suelen estar desconectados tanto de lo público como de lo bueno. La inacción mundial ante el cambio climático y el acceso a las vacunas contra el VIH/SIDA y el COVID son ejemplos destacados. El colapso financiero mundial de 2007-09 es otro.

La falta de gobernanza de la economía global por parte de los estados ha dado lugar a un sistema económico internacional que, de hecho, está gobernado por autoridades privadas y no públicas (es decir, democráticas), incluso cuando las instituciones públicas respaldadas por los contribuyentes subvencionan, reducen el riesgo y rescatan a las instituciones financieras privadas.

Gracias a la movilidad del capital, los actores privados del sistema financiero internacional ejercen una influencia indebida sobre políticas vitales para la estabilidad económica de los estados, como los tipos de cambio, los tipos de interés y los flujos mundiales de inversión, capital y comercio. Esta pérdida de autoridad pública tanto sobre la economía mundial como sobre la nacional ha generado desilusión con la democracia. Sobre todo, ha generado niveles obscenos de desigualdad dentro de los estados y entre ellos. Esta desigualdad, como ilustran Michael Pettis y Matthew C. Klein en su libro «Las guerras comerciales son guerras de clases», ha contribuido a crear desequilibrios comerciales y de la cuenta de capital entre los Estados.

El modelo económico global surgido de la revolución del crecimiento de los años sesenta aleja las economías del ámbito doméstico, orientándolas hacia los mercados internacionales de capitales desregulados y las exportaciones. La orientación exportadora de economías como Alemania y China aumenta los ingresos del 1%: los propietarios y accionistas de las empresas orientadas a la exportación. Los ingresos del 99% restante -los salarios de los trabajadores de la economía nacional- se deprimen. La Fundación Británica Resolution calcula que, tras quince años de estancamiento, los ingresos medios en el Reino Unido están 230 libras por debajo de la tendencia anterior a la crisis financiera mundial de 2007-2009. El Trades Union Congress sostiene que los trabajadores han soportado la mayor restricción salarial desde las guerras napoleónicas de principios del siglo XIX.

Sin embargo, el reto es el siguiente: el 1% de los más ricos no gasta todo lo que gana. Hay límites al número de superyates, jets privados y grandes propiedades que pueden comprar. Por el contrario, el 99% gasta todos sus ingresos, utilizándolos para mantener el techo sobre sus cabezas, comprar alimentos, mantener su salud y enviar a sus hijos a la universidad. Sin embargo, a medida que los ingresos han ido disminuyendo en términos reales, la población ha llegado a carecer del poder adquisitivo necesario para comprar todo lo que produce la economía orientada a la exportación. Lejos de que el poder adquisitivo de la sociedad persiga demasiados pocos bienes y servicios, en términos agregados hay demasiados bienes y servicios que persiguen demasiado poco poder adquisitivo. Este desequilibrio ha conducido a elevados niveles de deuda privada, ya que el 99% pide prestado dinero para vivienda, sanidad y alimentos al mismo tiempo que las empresas (que no pueden vender todo lo que producen) piden prestado para compensar la caída de las ventas.

Las consecuencias son lo contrario de lo que se suele decir sobre la economía convencional: sobreproducción, altos niveles de deuda privada y caída de los ingresos. La experiencia demuestra que todos estos elementos conducen a crisis financieras globales.

¿Qué hacer?

Las políticas de Keynes para conseguir niveles estables de producción y empleo requerían un sistema económico mundial que apoyara la formulación de políticas nacionales, en lugar de oponerse a ella. Mientras preparaba el Tesoro británico para la conferencia de Bretton Woods, explicó a la Cámara de los Lores en 1944 que su «principal tarea durante los últimos veinte años» había sido garantizar que:

En [el] futuro, el valor exterior de la libra esterlina se ajustará a su valor interior, fijado por nuestras propias políticas internas, y no al revés. En segundo lugar, pretendemos mantener el control de nuestro tipo de interés interno, de modo que podamos mantenerlo tan bajo como convenga a nuestros propios fines, sin interferencias del flujo y reflujo de los movimientos internacionales de capital o de las fugas de dinero especulativo. En tercer lugar, aunque pretendemos evitar la inflación interna, no aceptaremos la deflación al dictado de influencias externas. En otras palabras, renunciamos a los instrumentos del tipo de interés bancario y de la contracción del crédito que operan a través del aumento del desempleo como medio de forzar a nuestra economía nacional a ajustarse a los factores externos. (Énfasis añadido.)

Keynes partía de la base de que un sistema monetario que sirviera principalmente a los intereses de las finanzas y la riqueza se oponía a unos niveles estables de producción y empleo en el país y, en última instancia, a unas relaciones comerciales y financieras equilibradas entre los Estados. Dados los avanzados conocimientos científicos actuales sobre los recursos finitos de la Tierra, es evidente que un sistema económico mundial basado en el interés compuesto y la acumulación de capital también se opone a un clima y un ecosistema estables. Creer en la viabilidad y continuidad de un sistema así es una utopía. Ante el colapso del clima, las sociedades que se enfrentan a condiciones climáticas extremas y a las consiguientes pérdidas de cosechas y energía tendrán que transformar urgentemente el «no sistema» global para estabilizar las economías nacionales.

La estabilidad económica mundial requerirá el restablecimiento del equilibrio del sistema comercial internacional y la reorientación de las economías, alejándolas del sistema financiero mundial y orientándolas hacia los intereses económicos nacionales, en particular los de la mayoría dentro de las economías: el 99%. En otras palabras, es necesario reestructurar la economía mundial, alejándola de los intereses de la riqueza globalizada y acercándola a los intereses de los trabajadores de la economía nacional. Debemos volver a construir una economía para el trabajo -especialmente el trabajo de restablecer el equilibrio del ecosistema- y no para la riqueza.

Si se quiere conservar la fe en la democracia y suprimir las fuerzas autoritarias, las sociedades deben cooperar para ayudar a restablecer una autoridad pública, democrática y responsable sobre la economía mundial y nacional. Esta transformación sólo puede lograrse si la comunidad internacional trabaja solidariamente para contener y gestionar los flujos mundiales de capital y comercio. Para ello será necesaria una nueva forma de gobernanza económica mundial, basada en la cooperación y la coordinación internacionales, y en una actividad económica equilibrada y sostenible.

Una de las maneras de fomentar la solidaridad internacional es desmantelando el sistema financiero de libre movilidad del capital, basado en una moneda de reserva única y hegemónica; un sistema tan perjudicial para los ciudadanos del país hegemónico como para muchos otros estados, como argumenta Michael Pettis. Para cualquier avance hacia «un mundo más allá del capitalismo», es fundamental abandonar el sistema que impulsó la globalización en la década de 1960: el «crecimiento» derivado como la tasa de cambio de una función continua.