Autores: Bärnthaler, Mang y Hickel

El documento “Toward a Post-Growth Industrial Policy for Europe: Navigating Emerging Tensions and Long-Term Goals” (Bärnthaler, Mang y Hickel, 2025) propone un replanteamiento profundo de la política industrial europea frente a las crisis ecológicas, geopolíticas y socioeconómicas actuales. Los autores sostienen que el marco actual de la UE —centrado en la Resiliencia del Mercado Único, la Autonomía Estratégica y la Sostenibilidad Competitiva— contiene contradicciones internas que impiden alcanzar sus propios objetivos.

1. Contexto y crítica inicial

El resurgimiento de la política industrial en Europa responde a crisis interrelacionadas: cambio climático, dependencia energética, desindustrialización, desigualdad y tensiones geopolíticas. La UE ha intentado responder mediante estrategias de competitividad verde y resiliencia del mercado. Sin embargo, estas políticas se basan en la lógica del crecimiento económico ilimitado, incompatible con los límites planetarios y con la justicia social.

Los autores hacen un análisis crítico del sistema a partir de las propias normas de la UE y examinan las contradicciones entre los factores estructurales e históricos dentro de la coyuntura europea, concluyendo que el modelo actual refuerza las crisis que pretende resolver: no garantiza resiliencia social, profundiza dependencias extractivas y mantiene la sostenibilidad subordinada a la rentabilidad privada.

2. Marco conceptual y metodología

El enfoque del documento combina teoría crítica y resolución de problemas situada (Eckersley, 2021): identificar tensiones internas, definir dónde se necesita llegar y proponer “pasos de transición posibles” dentro de los límites políticos actuales. No busca una ruptura total inmediata, sino una transformación progresiva guiada por los propios conflictos del sistema.

3. Orígenes y evolución de la política industrial europea

Tras la Segunda Guerra Mundial, la política industrial europea se centró en integrar sectores estratégicos (carbón, acero) mediante intervenciones verticales. Desde los años 1980, el neoliberalismo impuso un marco de competencia de mercado “neutral”, reduciendo el papel del Estado. En la última década, la pandemia, la guerra de Ucrania y la rivalidad con EE. UU. y China han impulsado un giro hacia un intervencionismo selectivo, con fondos como InvestEU, NextGenerationEU o el Mecanismo de Transición Justa. Sin embargo, la UE enfrenta debilidades estructurales: baja capacidad estatal, fragmentación y dependencia del sector privado.

4. Por qué se necesita un enfoque poscrecimiento

Los autores destacan que ningún país europeo satisface las necesidades básicas de su población dentro de los límites planetarios. El modelo de “crecimiento verde” carece de evidencia empírica: no hay pruebas de que las economías ricas puedan desacoplar suficientemente el PIB del uso de materiales o de las emisiones. Además, el mercado capitalista prioriza el beneficio sobre las necesidades, generando escasez artificial de bienes esenciales y desigualdad.

El enfoque poscrecimiento busca reducir la producción innecesaria, centrándose en sectores socialmente útiles y de bajo impacto: transporte público, agroecología, rehabilitación de edificios, cuidados. Esto requiere redirigir la política industrial hacia el bienestar dentro de los límites ecológicos.

5. Análisis de las tensiones actuales en la UE:

a) Resiliencia del Mercado Único:

Pretende mantener la libre circulación y la estabilidad de las cadenas de suministro, pero no distingue entre actividades esenciales y no esenciales. Sectores críticos como vivienda, cuidados o transporte quedan subordinados a la lógica del mercado, debilitando su resiliencia. La falta de priorización provoca desigualdad y malestar social, alimentando el auge de la extrema derecha y el deterioro democrático.

b) Autonomía Estratégica:

Busca reducir dependencias externas, pero el Acta de Materias Primas Críticas (CRMA) impulsa una expansión de la extracción minera en Europa y el Sur Global, reeditando dinámicas ecoimperialistas. Esto genera conflictos con comunidades locales, pueblos indígenas y países del Sur que reclaman soberanía sobre sus recursos. La paradoja es que, al intentar asegurar su seguridad, la UE refuerza las causas de su inseguridad.

c) Sostenibilidad Competitiva:

Basada en incentivos de mercado y rentabilidad privada, promueve la innovación “verde” sin eliminar industrias contaminantes. Este modelo depende de la inversión privada y carece de mecanismos de exnovación (retirada planificada de sectores insostenibles). La financiarización y la búsqueda de beneficios bloquean transformaciones profundas: las empresas fósiles continúan lucrándose mientras se presentan como líderes verdes.

6. Replanteamiento de los objetivos a largo plazo

a) De Resiliencia del Mercado a Vivibilidad Fundacional (Foundational Liveability):

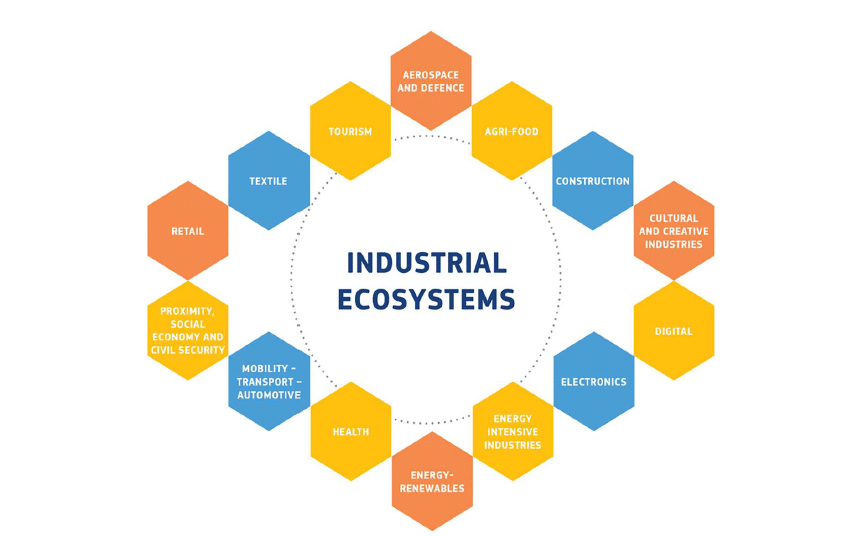

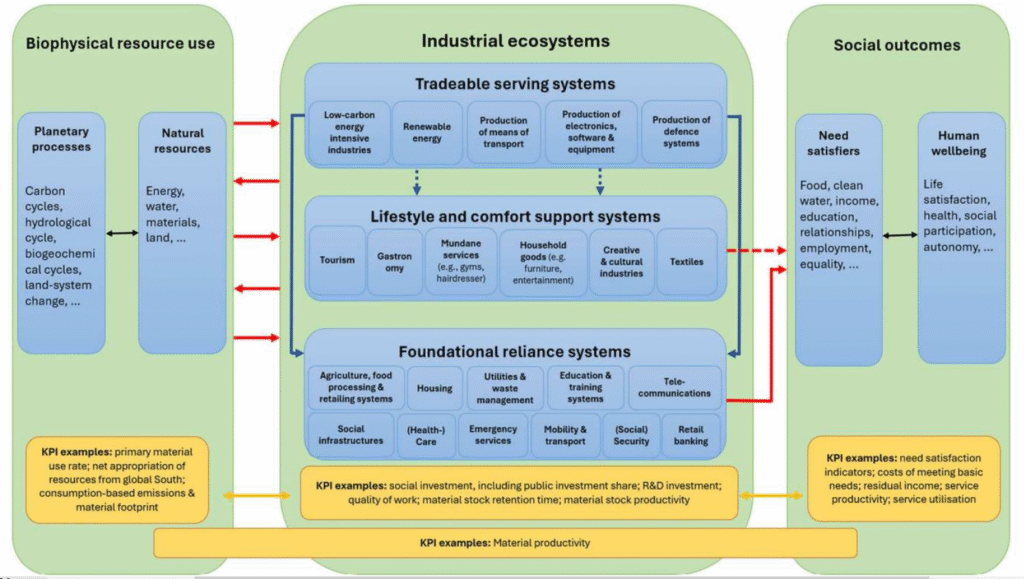

Inspirada en la “economía fundacional”, prioriza bienes y servicios esenciales (vivienda, salud, energía, agua, transporte) gestionados de forma colectiva o pública. Propone un ecosistema industrial jerárquico:

- Sistemas de dependencia fundacional (servicios esenciales),

- Sistemas de confort y estilo de vida (bienes no esenciales),

- Sistemas de apoyo comerciables (sectores que sirven a los anteriores).

El objetivo es proteger los sectores vitales frente a la lógica de la competencia y medir el progreso mediante el bienestar y la sostenibilidad, no mediante la productividad.

b) De Autonomía Estratégica a Coexistencia Planetaria Pacífica:

Basada en Karl Polanyi, defiende una multipolaridad cooperativa y una economía regionalizada que respete la soberanía territorial. Propone fortalecer reglas globales sobre derechos humanos, clima y biodiversidad, sin imponer modelos occidentales. La seguridad a largo plazo depende de reducir la expansión extractiva y construir economías autosuficientes y solidarias.

c) De Sostenibilidad Competitiva a Sostenibilidad Democráticamente Coordinada:

Propone planificación democrática para decidir colectivamente qué producir y qué eliminar. Esta planificación postcapitalista implicaría coordinar consejos de trabajadores, consumidores y autoridades públicas, reemplazando la planificación corporativa por una deliberación social orientada al bien común.

7. Una hoja de ruta factible: Pasos de transición posibles

1. Estrategia de economía fundacional:

Reforzar los servicios esenciales mediante la (re)municipalización, la inversión pública y la desmercantilización. Mejorar salarios y condiciones laborales en cuidados, transporte o alimentación, donde trabaja el 40 % de la fuerza laboral europea. Usar las reglas de competencia y ayudas estatales para permitir una mayor provisión pública y frenar la extracción de rentas privadas. Estas medidas aumentan la cohesión social y la resiliencia sin requerir reformas estructurales drásticas.

2. Estrategia de suficiencia como seguridad:

Reducir el consumo total de energía y materiales es la forma más efectiva de alcanzar autonomía y sostenibilidad. Una política de suficiencia implica limitar la demanda innecesaria: menos vuelos cortos, vehículos más pequeños, rehabilitación en lugar de nueva construcción, impuestos progresivos sobre los recursos. Esto podría reducir la demanda energética de Europa a la mitad y fortalecer la independencia.

Se propone integrar estos objetivos de suficiencia en los planes climáticos nacionales y crear una asamblea ciudadana permanente de la UE para supervisar estas políticas.

3. Planificación económica verde:

En el corto plazo, es posible aplicar una planificación estatal dentro del capitalismo:

- guiar el crédito de bancos centrales hacia sectores sostenibles,

- penalizar inversiones contaminantes,

- coordinar política fiscal y monetaria para financiar la transición,

- ampliar la propiedad pública en energía y finanzas,

- vincular ayudas a la participación de trabajadores y comunidades.

Este enfoque, inspirado en experiencias de planificación indicativa de posguerra, busca combinar coerción regulatoria con cooperación empresarial bajo liderazgo público.

8. Conclusiones y hoja de ruta

El artículo concluye que los tres pilares actuales de la política industrial europea son autocontradictorios y solo pueden lograrse de manera deficiente. Propone sustituirlos por tres principios poscrecimiento:

- Vivibilidad fundacional,

- Coexistencia planetaria pacífica,

- Sostenibilidad democráticamente coordinada.

Para transitar hacia este marco, se plantean pasos intermedios viables: fortalecer los servicios públicos, adoptar políticas de suficiencia y avanzar hacia una planificación verde estatal. Estas estrategias forman un “camino de transición” que combina realismo político con ambición transformadora.

El artículo cierra argumentando que la verdadera seguridad europea no se logrará con más gasto militar o crecimiento económico, sino mediante estabilidad social, independencia energética y ecosistemas sanos. Un enfoque poscrecimiento en la política industrial puede reconciliar el bienestar humano y los límites planetarios, siempre que se combine con la participación democrática, la justicia distributiva y la cooperación internacional.