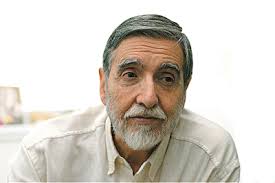

Jaume Terradas i Serra es profesor honorario de Ecología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Organizó el primer equipo de investigación sobre ecosistemas terrestres en Cataluña. Y promovió la educación ambiental, con más de 250 artículos publicados sobre educación ambiental y divulgación. Promovió y dirigió el CREAF a lo largo de 10 años.

Fue el primer presidente de la Asociación Española de Ecología Terrestre (AEET), vicepresidente de la Institución Catalana de Historia Natural (ICHN), director de los departamentos de Ecología y de Biología Animal, Biología Vegetal y de Ecología (BABVE) de la UAB. Es socio honorario de la AEET, la ICHN y el Colegio de Ambientólogos de Cataluña. Miembro numerario emérito del Institut d’Estudis Catalans y también miembro de Renovem-nos.

Autor de más de 250 artículos o capítulos científicos nacionales e internacionales y de más de 20 libros, ha recibido varios premios, entre ellos la Cruz de Sant Jordi. Recientemente, ha publicado su última obra, el libro de ensayo «El carro de heno».

Tú eres una de las personas que más conocen las características del bosque mediterráneo. ¿En qué estado de salud se encuentran nuestros bosques? ¿Cómo les está afectando el calentamiento global?

Si hablamos de los bosques propiamente mediterráneos (porque tenemos hayedos, robledales, abetos y otros que son bosques de climas templados), la situación es preocupante. Por un lado, existen secanos abandonados donde crecen pinos blancos con densidades muy excesivas. Por otro lado, la sequía ha matado muchos árboles, sobre todo en pinares de pino carrasco, pino laricio y pino silvestre. Tanto la excesiva densidad como la presencia de individuos fallecidos por la sequía suponen un peligro importante en caso de incendio. Hay que añadir que los árboles debilitados por la sequía de tres años que hemos sufrido son fácilmente víctimas de plagas, lo que acelera la decadencia del bosque. Un libro del amigo Paco Lloret, La muerte de los bosques, explica muy bien esta cuestión de la mortalidad de los árboles.

¿Podríamos decir que el cambio climático es hoy la principal amenaza para el medio natural de la zona Mediterránea? ¿Hasta qué punto deberíamos preocuparnos?

Me parece evidente. Es una amenaza física, social y económica. Al paso que vamos, el aumento en Cataluña, será de entre 3 y 6°C. El calor, las sequías y los incendios nos conducen a un proceso de estepización, una sustitución progresiva de los terrenos forestales de las áreas más secas por matorrales bajos y herbáceos. Por otra parte, las sequías repetidas mermarán los recursos de agua dulce. La agricultura se verá obligada a cambiar, no sólo en la forma de regar, también en los tipos de cultivos y en las variedades genéticas, para hacerse más resiliente. La ganadería intensiva deberá también mitigar su impacto, redimensionarse y reducir la contaminación del agua dulce cada vez más escasa con un tratamiento de las deyecciones en las plantas de producción de biogás.

Y supongo que ese cambio en el entorno y el clima también tendrá una repercusión social y económica…

Las temperaturas en verano pasarán a menudo de los 40 ° C y los picos pueden acercarse a los 50 ° C en algunos lugares, especialmente en las islas de calor urbanas. Esto generará problemas sanitarios importantes, sobre todo por la gente más vulnerable. Los episodios de clima violento, como la DANA, que ya hemos visto los efectos que pueden tener, tendrán una recurrencia cada vez mayor, debido sobre todo al calentamiento del agua del Mediterráneo. El aumento del nivel del mar se está acelerando y toda la costa catalana será difícil de defender: cada temporal importante se lleva buena parte de las playas, que vamos rehaciendo con costes muy altos, pero esto irá a peor. Asimismo, existen infraestructuras, como líneas de ferrocarril o carreteras, que estarán en peligro por ello, y edificios que deberán derribarse. Fuegos, riadas y tormentas en el litoral pondrán en riesgo los modelos de seguros y de financiación, desquiciando todo el sistema económico.

” Al paso que vamos, el aumento en Cataluña, será de entre 3 y 6°C”

Por lo que explicas todo el sistema Tierra está entrelazado (cambio climático, biodiversidad, sociedades humanas…). ¿Debemos tomar conciencia de que formamos parte de esta “red de la vida” y cambiar nuestra forma de actuar?

Deberíamos entender que somos una parte de la naturaleza. Estamos dentro de una red muy compleja de interacción, por lo que lo que hacemos tiene consecuencias difíciles de prever. Cuando se empezaron a quemar combustibles fósiles para manejar máquinas, no se pretendía ni provocar el calentamiento de la atmósfera y de los mares, ni provocar el deshielo en los polos, regiones cercanas y montañas altas, ni acidificar el agua del mar, ni muchos otros efectos que hemos ido viendo. Los humanos perdieron el sentimiento de pertenencia a la naturaleza cuando, hace 12-10.000 años, iniciaron la ganadería y la agricultura. Antes, existía una conciencia de que la Tierra no nos pertenece, nosotros somos parte de ella, y esto todavía perdura en parte de las sociedades que consideramos «primitivas», y más en las filosofías orientales que en Occidente, aunque las sociedades orientales ahora también han adoptado la forma de hacer del capitalismo, liberal o de estado, a pesar de sus filosofías tradicionales. La búsqueda de beneficios inmediatos con la extracción de todo tipo de recursos, reduciendo su disponibilidad y dañando los procesos de regeneración espontánea de los suelos o el agua, no amenaza la vida en el planeta, pero puede hacer muy difícil o imposible la vida humana.

¿Crees que entender esta interdependencia puede fomentar una ética colectiva en la que cualquier daño al medio ambiente se viva como un daño a nosotros mismos?

Habría que modificar nuestra actitud mediante la comprensión, racional y emocional, de que existen unos límites a los cambios que podemos provocar en el ambiente, si no queremos ser víctimas de un enorme bajón demográfico y, quizá, de la extinción de nuestra especie. Cada agravio que hacemos a la naturaleza nos lo hacemos a nosotros, a nuestros hijos y nietos, y necesitamos este cambio de perspectiva, entender que es necesario ser más humildes (Homo sapiens es un nombre muy vanidoso que nos hemos dado) y darnos cuenta de la enorme complejidad y las muchas sutilezas que intervienen en el funcionamiento de la vida en este planeta tan especial. Necesitamos una visión respetuosa y humilde porque estamos muy lejos de entender todas las implicaciones de nuestros actos en esta red de interacción inmensa, que tanta belleza ha producido, de la que formamos parte, que parecemos deseosos de destrozar, pero que estamos lejos de controlar.

Desde que en 2019 el Gobierno de la Generalitat decretó la emergencia climática, hemos vivido episodios como el Glòria, tres años de sequía intensa, veranos tórridos, pero parece que la transición energética para eliminar las emisiones no acaba de desplegarse. ¿Aún no acabamos de creer que estamos en una situación de emergencia? ¿Crees que el Gobierno lo vive como una prioridad?

Quizás el gobierno tenga claro que la cuestión ambiental es prioritaria, pero debe responder a demandas inmediatas (protestas campesinas, por el transporte, por la vivienda, respuesta a crisis por los aranceles, por los menores inmigrantes, por la situación del catalán, etc.). Entonces, delega en una pequeña parte del gobierno lo que debería estar en la cabeza de todos los consejeros como una cuestión esencial. Con el cambio climático deberíamos hacer como si estuviéramos en guerra. Todo el país y todo el gobierno, en pie, buscando soluciones win-win de mitigación y adaptación. Toda la economía enfocada a ganar la guerra por la supervivencia del país ante un cambio de proporciones estremecedoras. La transición energética es un aspecto crucial en esa lucha. Esto es lo que pienso. Quizás una economía planificada como la china puede darnos alguna lección en este terreno, pero no debería ser indispensable un régimen autocrático para ponerse de acuerdo en la necesidad de mitigar los impactos y adaptarnos a los cambios.

«Con el cambio climático deberíamos hacer como si estuviéramos en guerra. Todo el país, y todo el gobierno, en pie, buscando soluciones win-win de mitigación y adaptación»

En Cataluña, los años de fuerte desarrollo económico crearon una conciencia social muy arraigada en el territorio capaz de organizarse y movilizarse contra cualquier proyecto. Esta dinámica ahora se reproduce para oponerse al despliegue de las energías renovables que deben permitirnos dejar atrás los combustibles fósiles. ¿Crees que la sociedad entiende la magnitud del cambio que implica abandonar los combustibles fósiles y el ritmo al que debemos hacerlo para evitar los peores escenarios climáticos?

No, no lo entiende. Los defensores del territorio funcionan con una mentalidad útil hace treinta años: impedir la destrucción de espacios naturales por urbanizaciones, extracciones mineras, carreteras, líneas eléctricas, etc. Esto significaba oponerse a toda acción intrusiva. Pero el cambio climático no puede pararse diciéndole no, con normativas proteccionistas. Si cambia el clima, cambiarán muchas cosas en los espacios naturales, por muchas normas de protección que tengan. Ya está ocurriendo. En el mar Mediterráneo, por ejemplo, sabemos que están desapareciendo especies mediterráneas y entran tropicales, y no podemos hacer nada. El conservacionismo no puede estar basado ahora sólo en prohibiciones. Hace falta gestión. Por otro lado, los movimientos ambientalistas deben darse cuenta de que las amenazas del cambio climático pesan no sólo sobre la biodiversidad sino también sobre las sociedades humanas, sobre las zonas de pasto, las agrícolas y las urbanas. Y está el mito de que, conservando la máxima biodiversidad, todo irá bien, pero los arrecifes coralinos mueren y las selvas lluviosas tropicales se secan y se queman, y eso que son los ecosistemas más biodiversos del mundo.

El paisaje de Cataluña ha sido moldeado históricamente por la mano humana. Durante siglos el bosque nos ha abastecido de energía hasta que los combustibles fósiles los sustituyeron. Ahora tenemos el reto de volver a generar la energía desde el mismo territorio a partir del sol y el viento, pero parece que destinar un 2,5% del territorio a este fin – como prevé la PROENCAT – es vivido como un descalabro ecológico. ¿Cuál es tu percepción de esta transición energética que debemos realizar y hasta qué punto la tecnología que nos permite producir energía sin emisiones es un riesgo para la biodiversidad?

Las grandes instalaciones siempre tienen impacto. Esto es indudable. Por tanto, cuanta más energía solar se pueda generar sobre tejados de casas y naves industriales, bordes de autopistas, etc., mejor. Pero muchos edificios presentan limitaciones para el autoconsumo. Para empezar, ya se comprende que un edificio de diez plantas no tiene suficientes azoteas para alimentar de electricidad solar todo el edificio. Creo que deben realizarse algunas centrales eólicas y solares industriales para hacer electricidad, que sustituyan a las nucleares y a las de gas o carbón, lo que requiere además un refuerzo importante de todo el sistema de transporte y almacenamiento. Es una necesidad colectiva insoslayable. Sí, habrá impactos. Pero ¿es que cuando se hace una autopista no se sabe que habrá costes en pérdida de suelos agrícolas o forestales, en fragmentación de espacios, en vidas humanas por accidentes? Si entendemos que seguir utilizando combustibles fósiles tiene impactos muchísimo mayores que los de las instalaciones industriales eólicas y solares, entonces veremos que el impacto de éstas es un precio menor del que ahora pagamos. La producción de electricidad con las energías llamadas sostenibles es cada vez más barata, la que deriva de las nucleares cada vez más cara (el uranio es muy escaso, los costes de construcción y desmantelamiento altísimos y todavía no sabemos qué hacer de los residuos). Pero hay que encontrar nuevas soluciones para mover aviones y barcos con un proceso gradual y con una tendencia a reducir las necesidades de transporte.

En 2023, el CREAF registró 66.482 hectáreas de bosques afectados por sequía, la cifra más alta desde que se inició el seguimiento del DeBosCat en 2012. Cuando comparamos estas cifras con las del territorio necesario para la transición energética (80.000 ha) parece que perdemos tanto si hacemos como si no hacemos nada

La transición energética no nos ahorrará las sequías, por desgracia. No hay forma de regar los bosques que no sea la lluvia. Pero las sequías irán a más y habrá más espacios que ya no serán cultivables. De hecho, ya hay quienes, por baja rentabilidad, los han abandonado. Algunos se han llenado de pinos con demasiada densidad de individuos, que morirán en la próxima sequía o se quemarán. Estos espacios se pueden utilizar para realizar energía solar o eólica. No hace falta que se instalen muchas hectáreas continuas de placas solares. Se pueden pensar corredores con matorrales, combinando conservación de biodiversidad y producción de energía, así como se pueden combinar la producción de energía y la agroganadera si se piensa la operación en conjunto y no sólo por la comodidad de las empresas energéticas.

«Si entendemos que seguir utilizando combustibles fósiles tiene impactos muchísimo mayores que los de las instalaciones industriales eólicas y solares, entonces veremos que el impacto de éstas es un precio menor del que ahora pagamos»

Más allá del deber de mitigar las causas que provocan el calentamiento global, tú siempre has alertado de la necesidad de las políticas de adaptación. ¿Qué deberíamos estar haciendo ahora para prepararnos como sociedad para el clima del futuro inmediato?

La adaptación significa un montón de cosas. Sería muy largo que contar. Implica cambios en todo el sector primario. Ganadería, agricultura, gestión forestal y protección de espacios naturales; prevención de riesgos asociados a sequías, episodios de clima violento, subida del nivel del mar…; repensar la arquitectura (edificios diseñados con uso de materiales apropiados para mejorar la eficiencia energética y reducir el efecto de los picos de temperatura estival, con azoteas y paredes verticales verdes, separación de las aguas potables y grises y prever la máxima regeneración de agua, normativas para aumentar la resiliencia…; necesitamos repensar el urbanismo hacia una reducción de la contaminación y las necesidades de transporte (ciudades policéntricas) y favorecer el ocio (acceso a parques y zonas deportivas); debemos liberar espacio en zonas inundables y defender la costa contra el aumento del nivel del mar (hay urbanizaciones que tendrán que ser derrocadas e infraestructuras que se tendrán que desplazar); centros de investigación que posean información indispensable para mejorar la gobernanza; reestructurar los sistemas financieros crediticios y de seguros… No soy un experto ni en tecnologías, ni en arquitectura, ni en finanzas. Necesitamos reunir todo el conocimiento disponible, pero que a día de hoy está disperso, convencer a los expertos de la importancia de su propio papel y emplearlos no sólo para hacer la transición energética sino para construir una manera de funcionar nueva, con una nueva economía, con una nueva consideración de las sociedades humanas como parte de un todo que nos conviene que funcione en las mejores condiciones para la nuestra propia vida humana actual y futura.

Incluso si llegamos a eliminar las emisiones en 25-30 años, los gases de efecto invernadero emitidos permanecerán durante siglos en la atmósfera, ¿crees que al final las soluciones basadas en la naturaleza y de restauración de los ecosistemas serán imprescindibles para estabilizar el clima?

Estas soluciones serán para aumentar nuestra resiliencia al cambio, pero es indispensable que acaben las emisiones, a no ser que se inventen procesos de captura de gases ya emitidos, que sean económicamente viables y puedan aplicarse masivamente, aunque de momento no podemos contar con ellos. El aumento de superficies verdes puede ser un sumidero de parte del carbono emitido, pero ahora mismo lo que hace falta es frenar las emisiones antes de que se disparen procesos autoaceleradores como el que supondría el deshielo del permagel en los territorios del norte (Canadá, Siberia, etc.), liberando aún muchos más gases a la atmósfera.

El cambio climático no puede pararse diciéndole no, con normativas proteccionistas. Si cambia el clima, cambiarán muchas cosas dentro de los espacios naturales, por muchas normas de protección que tengan

En tu nuevo libro hablas del pintor flamenco Hieronymus Bosch que en el siglo XVI pintó el tríptico El carro de heno en el que representó tres momentos de la historia de la humanidad: la expulsión de Adán y Eva del paraíso; la lucha por la supervivencia en la que ricos y pobres se pelean por apropiarse de tanto heno como puedan de un carro todavía repleto, y la devastación en un infierno presidido por el fuego que todo lo arrasa. ¿Esta última imagen podría equipararse al cambio climático que vivimos? ¿Cuál es el mensaje que desea transmitir tu última obra?

En el libro digo que no hemos llegado al infierno, pero que ya sentimos su calor. Es una metáfora. Pero ciertamente existe el riesgo de que el mantenimiento de la agresión contra los sistemas naturales, aire, aguas dulces, mares, bosques, etc., con emisiones de gases de los combustibles fósiles, uso excesivo de abonos, herbicidas y pesticidas, microplásticos, todo tipo de nuevas sustancias químicas con efectos hormonales, antibióticos u otros, desechos sólidos, sumado al predominio de una mentalidad extractiva de recursos buscando beneficios inmediatos, nos lleve a problemas de abastecimiento en recursos esenciales como agua dulce limpia o alimentos de calidad y minerales esenciales para tecnologías indispensables. Esto aumenta el riesgo de que estas carencias agraven los conflictos entre sociedades (no olvidemos que ya ahora tenemos una media de sesenta guerras en curso en un año, y que siempre existe el peligro de un conflicto mayor como fueron las guerras mundiales). Y también existe el riesgo de que la penetración de humanos en ecosistemas con fauna salvaje, cada vez más fragmentados, favorezca pandemias nuevas, sobre todo por virus zoonóticos con los que hasta ahora no habíamos estado en contacto. La pandemia de covid ya fue una muestra de ese peligro y de que nuestra salud depende de la salud de los animales domésticos y de la salud de los ecosistemas. En fin, que el tercer retablo del tríptico puede imaginarse como una enorme crisis humanitaria con los cuatro jinetes que suelen cabalgar juntos. Lo que puede provocar el cambio climático no será la condena eterna en el Infierno, pero sí puede ser una extinción catastrófica importante, o incluso total, de la humanidad.

La humanidad tiende a concentrarse en ciudades cada vez más hipertecnificadas. Mucha gente vive en entornos urbanos alejados del mundo natural. ¿Este distanciamiento de nuestro entorno natural, puede ser una de las causas subyacentes de la insatisfacción o malestar social actual?

Está comprobado que el contacto con la naturaleza mejora la salud física y mental de las personas. Sin embargo, yo pienso (es discutible, naturalmente) que las causas más importantes de la insatisfacción o el malestar social son otras. Tienen relación con haber generado modelos que producen expectativas no realizables, entre ellos, la idea de que la riqueza es la felicidad, que podemos ser siempre jóvenes y guapos, que todos nos merecemos poder pasar muchas vacaciones en lugares paradisíacos… El alejamiento de la naturaleza en ciudades tiene mucha relación con que hayamos dejado de entender que somos parte de la naturaleza, que creíamos que podemos dominar a placer, que ignoramos los efectos desastrosos que podemos generar contra nosotros mismos. Y, eso sí, el ambiente urbano tiene algo de insano, puesto que experimentamos sentimientos de paz en inmersiones en medios más naturales, en la contemplación de los campos y bosques, de los cielos o los mares. Pero el modelo de la casita y el huerto no sirve para ocho mil millones de personas en todo el mundo. Y existe una cuestión de valores que, al menos en Occidente, se han cambiado por la prioridad de consumir y una reducción de los objetivos que se relacionan con una mejor y más rica vida social.

El legado que dejaremos define la responsabilidad ética de nuestra generación. En palabras de Jonas Salk, «ser buenos antepasados» implica actuar pensando en el futuro lejano. ¿Cómo interpretas este concepto en el contexto de la crisis climática? ¿Qué valores culturales ¿crees que es necesario reforzar para que esta responsabilidad hacia el futuro guíe de verdad nuestras acciones presentes?

Salk tiene razón, creo. Por desgracia, no veo que estemos preparados para lo que me preguntas. La educación ambiental intenta mejorar las actitudes, pero hoy la gente recibe mucha más “deseducación” a través de redes sociales, publicidades, etc. No hay suficientes proyectos prosociales. Los valores culturales a reforzar creo que son la empatía hacia los demás, el trabajo colectivo en favor de causas como la mejora del entorno, desde el barrio al planeta. Es necesario aumentar la interacción social positiva que hemos ido perdiendo. Encharcados con el mundo digital y la ficción, necesitamos la participación en las decisiones, el gusto y la necesidad de aumentar el conocimiento, los sentimientos de emoción por la belleza de la naturaleza, desde los pequeños insectos a las selvas u océanos inmensos. Debemos entender que la libertad nos es necesaria, pero que está limitada por la de los demás. No somos libres de destruir a los demás ni la casa común. La riqueza da la libertad de hacer y comprar cosas, pero de ella no se deriva la felicidad porque somos seres sociales. Sin embargo, la divinización del dinero es terriblemente destructiva. Por eso sería urgente pensar menos en el PBI y más en los índices de bienestar humanos a la hora de reformular la economía, que es un aspecto indispensable para cambiar nuestra cultura hacia la sostenibilidad. Debemos volver a lo que nuestra biología y el conocimiento del mundo físico nos recomiendan: ser más pro-sociales y sabernos, humildemente, una parte sólo de la red de la vida en la Tierra.