Es hora de reemplazar el producto interno bruto con métricas reales de bienestar y sostenibilidad

Joseph E. Stiglitz

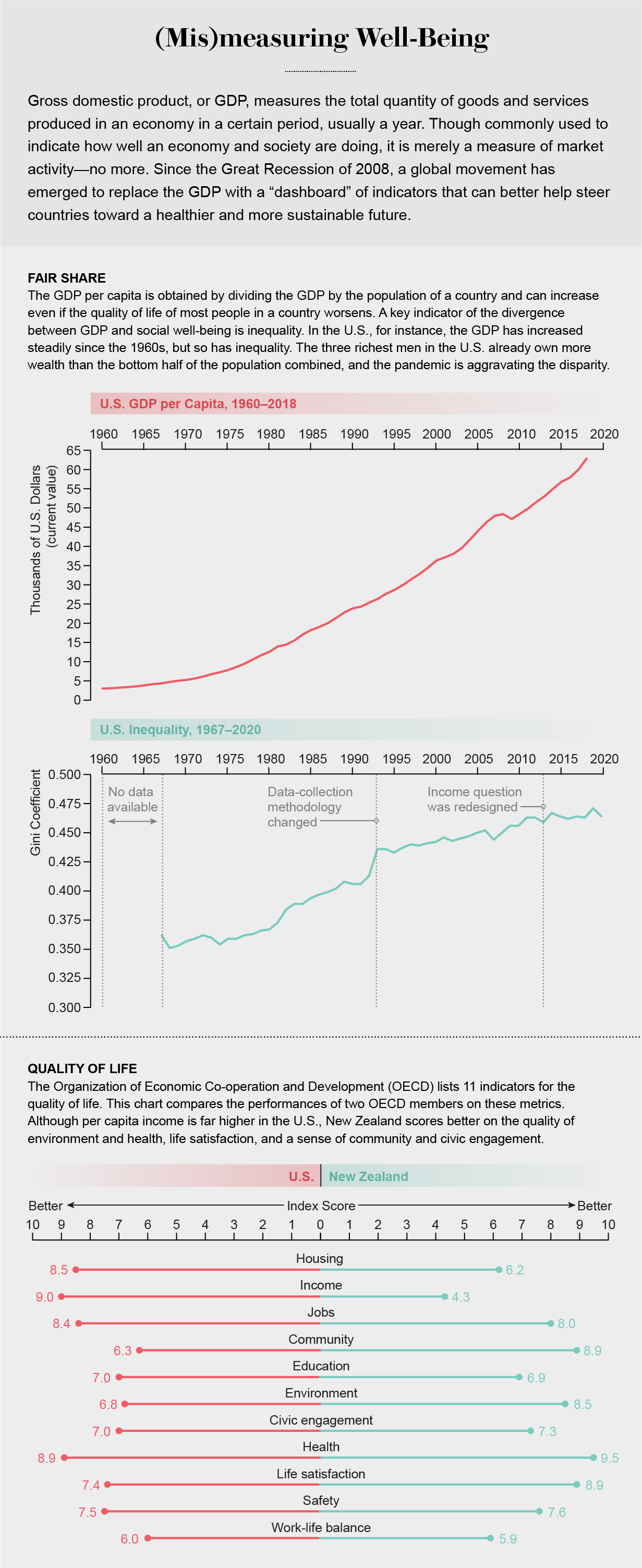

Desde la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los países del mundo han llegado a utilizar el producto interno bruto, o PIB, como la métrica central para la prosperidad. El PIB mide la producción del mercado: el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos en una economía durante un período determinado, generalmente un año. Los gobiernos pueden fracasar si esta cifra desciende y, por lo tanto, no sorprende que los gobiernos se esfuercen por hacer que aumente. Pero esforzarse por hacer crecer el PIB no es lo mismo que asegurar el bienestar de una sociedad.

En verdad, «el PIB lo mide todo», como dijo el senador Robert Kennedy, «excepto lo que hace que la vida valga la pena». El número no mide la salud, la educación, la igualdad de oportunidades, el estado del medio ambiente ni muchos otros indicadores de la calidad de vida. Ni siquiera mide aspectos cruciales de la economía, como su sostenibilidad: si se dirige o no hacia un colapso. Sin embargo, lo que medimos es importante porque guía lo que hacemos. Los estadounidenses intuyeron esta conexión causal durante la guerra de Vietnam, con el énfasis militar en el «recuento de cadáveres»: la tabulación semanal del número de soldados enemigos muertos. La confianza en esta métrica morbosa llevó a las fuerzas estadounidenses a emprender operaciones que no tenían otro propósito que el de aumentar el número de cadáveres. Como un borracho que busca sus llaves debajo del poste de luz (porque ahí es donde está la luz), el énfasis en el conteo de cadáveres nos impidió comprender el panorama general: la masacre estaba induciendo a más vietnamitas a unirse al Viet Cong de los que las fuerzas estadounidenses estaban matando.

Ahora, un recuento de cuerpos diferente, el de COVID-19, está demostrando ser una medida terriblemente buena del desempeño social. Tiene poca correlación con el PIB. Estados Unidos es el país más rico del mundo, con un PIB de más de 20 billones de dólares en 2019, una cifra que sugería que teníamos un motor económico muy eficiente, un coche de carreras que podía superar a cualquier otro. Pero EE. UU. ha registrado más de 600 000 muertes, mientras que Vietnam, con un PIB de 262 000 millones de dólares (y apenas el 4 % del PIB per cápita de EE. UU.), ha tenido menos de 500 hasta la fecha. En la carrera por salvar vidas, este país menos próspero nos ha ganado cómodamente.

De hecho, la economía estadounidense se parece más a un automóvil ordinario cuyo propietario ahorró gasolina quitando la rueda de repuesto, lo cual iba bien hasta que se pinchó. Y lo que yo llamo “pensamiento PIB”—buscar impulsar el PIB con la expectativa equivocada de que solo eso mejoraría el bienestar—nos llevó a esta situación. Una economía que utiliza sus recursos de manera más eficiente en el corto plazo tiene un PIB más alto en ese trimestre o año. Buscar maximizar esa medida macroeconómica se traduce, a nivel microeconómico, en que cada empresa reduzca costes para lograr las mayores ganancias posibles a corto plazo. Pero un enfoque tan miope necesariamente compromete el desempeño de la economía y la sociedad en el largo plazo.

El sector de la atención de la salud de EE. UU., por ejemplo, se enorgullecía de usar las camas de hospital de manera eficiente: ninguna cama quedó sin usar. En consecuencia, cuando el SARS-CoV-2 llegó a América había solo 2,8 camas de hospital por cada 1.000 personas —muchas menos que en otros países avanzados— y el sistema no pudo absorber el aumento repentino de pacientes. Prescindir de la baja por enfermedad en en las plantas embasadoras de carne aumentó las ganancias a corto plazo, lo que también aumentó el PIB. Pero los trabajadores no podían permitirse quedarse en casa cuando estaban enfermos; en lugar de eso, fueron a trabajar y propagaron la infección. De manera similar, China fabricó máscaras protectoras más baratas que Estados Unidos, por lo que importarlas aumentó la eficiencia económica y el PIB. Sin embargo, eso significó que cuando golpeó la pandemia y China necesitó muchas más máscaras de lo habitual, el personal del hospital en EE. UU. no pudo obtener suficientes. En resumen, el impulso incesante para maximizar el PIB a corto plazo empeoró la atención médica, provocó inseguridad financiera y física y redujo la sostenibilidad y la resiliencia económicas, lo que llevó a los estadounidenses a una situación de mayor vulnerabilidad a las crisis que los ciudadanos de otros países.

La superficialidad del pensamiento PIB ya se había hecho evidente en la década de 2000. En décadas anteriores, los economistas europeos, al ver el éxito de EE. UU. en el aumento del PIB, alentaron a sus líderes a seguir políticas económicas al estilo estadounidense. Pero a medida que aumentaban los signos de alarma en el sistema bancario estadounidense en 2007, el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, se dio cuenta de que cualquier político que se empeñara en aumentar el PIB en detrimento de otros indicadores de la calidad de vida corría el riesgo de perder la confianza del público. En enero de 2008 me pidió que presidiera una comisión internacional sobre la Medición del Desempeño Económico y el Progreso Social. Un panel de expertos debía responder a la pregunta: ¿Cómo pueden las naciones mejorar sus métricas? Medir lo que hace que la vida valga la pena, razonó Sarkozy, era un primer paso esencial para mejorarla.

Coincidentemente, nuestro informe inicial de 2009, provocativamente titulado Medir mal nuestras vidas: Por qué el PIB no es adecuado, se publicó justo después de que la crisis financiera mundial demostrara la necesidad de revisar los principios fundamentales de la ortodoxia económica. Se encontró con una resonancia tan positiva, que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un think thank que atiende a 38 países avanzados, decidió hacer un seguimiento con un grupo de expertos. Después de seis años de consultas y deliberaciones, reforzamos y ampliamos nuestra conclusión anterior: el PIB debe ser destronado. En su lugar, cada nación debería seleccionar un «panel», un conjunto limitado de métricas que ayudase a orientarlo hacia el futuro que sus ciudadanos desean. Además del propio PIB, como medida de la actividad del mercado (y nada más), el panel incluiría métricas de salud, sostenibilidad y cualquier otro valor al que aspire la gente de una nación, así como de desigualdad, inseguridad y otros daños que traten de disminuir.

Crédito: Amanda Montañez; Fuentes: Banco Mundial (datos del PIB); Oficina del Censo de EE. UU. (datos sobre desigualdad); Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (datos de Better Life Index)

Estos documentos han ayudado a cristalizar un movimiento global hacia mejores medidas de salud social y económica. La OCDE ha adoptado este enfoque en su Iniciativa para una Vida Mejor, que recomienda 11 indicadores y brinda a los ciudadanos una manera de ponderarlos para su propio país, en relación con otros, para generar un índice que mida su desempeño en las cosas que les importan. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), tradicionalmente acérrimos defensores del pensamiento PIB, ahora también están prestando atención al medio ambiente, la desigualdad y la sostenibilidad de la economía.

Algunos países incluso han incorporado este enfoque en sus marcos de formulación de políticas. Nueva Zelanda, por ejemplo, incorporó indicadores de «bienestar» en la elaboración del presupuesto del país en 2019. Como dijo el ministro de finanzas del país, Grant Robertson: «El éxito consiste en hacer de Nueva Zelanda un gran lugar tanto para ganarse la vida como para hacer una vida.” Este énfasis en el bienestar puede explicar en parte el triunfo de la nación sobre el COVID-19, que tuvo un impacto limitado de aproximadamente 3000 casos y 26 muertes en una población total de casi cinco millones.

MANZANAS Y ARMAMENTOS

La necesidad es la madre de la invención. De la misma forma en el panel surgió de una necesidad apremiante, la insuficiencia del PIB como indicador de bienestar, como se reveló en la Gran Recesión de 2008, lo mismo ocurrió con la creación del PIB. Durante la Gran Depresión, los funcionarios estadounidenses apenas podían cuantificar el problema. El gobierno no recopilaba estadísticas ni sobre la inflación ni sobre el desempleo, lo cual les habría ayudado a orientar la economía. Entonces, el Departamento de Comercio encargó al economista Simon Kuznets de la Oficina Nacional de Investigación Económica, la creación de un conjunto de estadísticas nacionales sobre ingresos. Kuznets creó el PIB en la década de 1940 como una métrica simple que podía calcularse a partir de los datos de mercado extremadamente limitados disponibles en aquel momento. Un agregado de (el valor en dólares de) los bienes y servicios producidos en el país, equivalía a la suma de todos los ingresos: salarios, ganancias, rentas e impuestos. Por este y otros trabajos, recibió el Premio Nobel de Ciencias Económicas en 1971. (El economista Richard Stone, quien creó sistemas estadísticos similares para el Reino Unido, recibió el premio en 1984).

Sin embargo, Kuznets advirtió repetidamente que el PIB solo mide la actividad del mercado y no debe confundirse con una métrica de bienestar social o incluso económico. La cifra incluía muchos bienes y servicios que eran dañinos (incluidos, creía, los armamentos) o inútiles (especulación financiera) y excluía muchos que eran esenciales y gratuitos (como el cuidado de las amas de casa). Una de las principales dificultades para construir un agregado de este tipo es que no existe una unidad natural para sumar el valor incluso de las manzanas y las naranjas, y mucho menos de cosas tan dispares como los armamentos, la especulación financiera y el cuidado. Por lo tanto, los economistas usan sus precios como un indicador del valor, en la creencia de que, en un mercado competitivo, los precios reflejan cuánto valoran las personas, las manzanas, las naranjas, los armamentos, la especulación o el cuidado, entre sí.

Esta suposición profundamente problemática, que el precio mide el valor relativo, hizo que el PIB fuera bastante fácil de calcular. A medida que EE. UU. se recuperó de la Depresión aumentando la producción y el consumo de bienes materiales (en particular, armamentos durante la Segunda Guerra Mundial), el PIB creció rápidamente. El Banco Mundial y el FMI comenzaron a financiar programas de desarrollo en antiguas colonias de todo el mundo, midiendo su éxito casi exclusivamente en términos de crecimiento del PIB.

Con el tiempo, a medida que los economistas se centraban en las complejidades de comparar el PIB en diferentes épocas y en diversos países y construyan modelos económicos complejos que predijeran y explicaran los cambios en el PIB, iban perdiendo de vista los cimientos inestables de la métrica. Los estudiantes rara vez estudiaban los supuestos que intervinieron en la construcción de la medida, y lo que significaron estos supuestos para la confiabilidad de las inferencias que hicieron. En su lugar, el objetivo del análisis económico se convirtió en explicar los movimientos de esta entidad artificial. El PIB se convirtió en hegemónico en todo el mundo: Se consideraba que una buena política económica era la que más aumentaba el PIB.

En 1980, luego de un período de desempeño económico aparentemente pobre—estanflación, marcada por un crecimiento lento y aumento de precios—el presidente Ronald Reagan asumió el cargo con la promesa de impulsar la economía. Desreguló el sector financiero y redujo los impuestos para los más adinerados, argumentando que los beneficios se “filtrarían” hacia los menos afortunados. Aunque el PIB creció algo (aunque a un ritmo notablemente más bajo que en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial), la desigualdad aumentó vertiginosamente. Conscientes de que las métricas importan, algunos miembros de la administración supuestamente abogaron por detener la recopilación de estadísticas sobre desigualdad. Si los estadounidenses no sabían lo grave que era la desigualdad, presumiblemente no nos preocuparíamos por ella.

La administración Reagan también desencadenó agresiones sin precedentes contra el medio ambiente, por ejemplo, otorgando contratos de arrendamiento para la extracción de combustibles fósiles en millones de acres de tierras públicas. En 1995 me uní al Consejo de Asesores Económicos del presidente Bill Clinton. Preocupados porque nuestras métricas prestaban muy poca atención al agotamiento de los recursos y la degradación ambiental, trabajamos con el Departamento de Comercio para desarrollar una medida del PIB «verde», que tomase en cuenta tales pérdidas. Sin embargo, cuando los representantes del Congreso de los estados carboníferos se enteraron de esto, amenazaron con cortar nuestra financiación a menos que interrumpiéramos nuestro trabajo, a lo que nos vimos obligados.

Los políticos sabían que si los estadounidenses entendían cuán malo era el carbón para nuestra economía medida correctamente, entonces exigirían la eliminación de los subsidios ocultos que recibe la industria del carbón. Incluso podrían tratar de pasar más rápidamente a las energías renovables. Aunque nuestros esfuerzos para ampliar nuestras métricas se vieron obstaculizados, el hecho de que estos representantes estuvieran dispuestos a gastar tanto capital político para detenernos me convenció de que estábamos ante algo importante. (También significó que cuando, una década más tarde, Sarkozy me propuso encabezar un panel internacional para examinar mejores formas de medir el “desempeño económico y el progreso social”, aproveché la oportunidad).

Dejé el Consejo de Asesores Económicos en 1997 y, en los años siguientes, el fervor desregulador de la era Reagan se apoderó de la administración Clinton. El sector financiero de la economía estadounidense se estaba disparando, lo que elevaba el PIB. Al final resultó que, muchas de las ganancias que le dieron a ese sector tal poder eran, en cierto sentido, falsas. Las prácticas crediticias de los banqueros habían generado una burbuja inmobiliaria que había mejorado artificialmente las ganancias y, al estar vinculados sus salarios a las ganancias, habían aumentado sus bonificaciones. En la economía de libre mercado ideal, se supone que un aumento en las ganancias refleja un aumento en el bienestar social, pero las ganancias de los banqueros desmienten esa idea. Gran parte de sus ganancias se debieron a empeorar la situación de otros, como cuando se involucraron en prácticas abusivas de tarjetas de crédito o manipularon LIBOR (tasa de interés de oferta interbancaria de Londres para bancos internacionales que se prestan entre sí) para mejorar sus ganancias.

Pero las cifras del PIB tomaron estas cifras infladas al pie de la letra, convenciendo a los formuladores de políticas de que la mejor manera de hacer crecer la economía era eliminar las regulaciones restantes que restringían el sector financiero. Se eliminaron las antiguas prohibiciones sobre la usura (el cobro de tasas de interés escandalosas para aprovecharse de los incautos). En el año 2000 se aprobó la llamada Ley de Modernización de los Productos Básicos. Fue diseñado para garantizar que los derivados (productos financieros riesgosos que jugaron un papel importante en la caída del sistema financiero solo ocho años después) nunca serían regulados. En 2005, una ley de bancarrotas dificultó el pago de sus deudas a quienes tenían problemas para pagar sus facturas, lo que hizo que fuera casi imposible que lo hicieran quienes tenían préstamos estudiantiles.

A principios de la década de 2000, dos quintas partes de las ganancias corporativas provenían del sector financiero. Esa fracción debería haber señalado que algo andaba mal: un sector financiero eficiente debería implicar costos bajos para realizar transacciones financieras y, por lo tanto, debería ser pequeño. El nuestro era enorme. Liberar el mercado había inflado las ganancias, elevando el PIB y, como se vio después, la inestabilidad.

OPIOIDES, HURACANES

La burbuja estalló en 2008. Los bancos habían estado emitiendo hipotecas indiscriminadamente, bajo el supuesto de que los precios inmobiliarios seguirían subiendo. Cuando estalló la burbuja inmobiliaria, también lo hizo la economía, cayendo más de lo que lo había hecho desde el período inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Después de que el gobierno de los EE. UU. rescató a los bancos ( una sola empresa, AIG, recibió un rescate del gobierno de $ 130 mil millones), el PIB mejoró, lo que convenció al presidente Barack Obama y a la Reserva Federal de anunciar que estábamos bien encaminados hacia la recuperación. Pero con el 91 por ciento de los ganancias en ingresos en 2009 a 2012 fueron al 1 por ciento superior, la mayoría de los estadounidenses no experimentó ningún beneficio.

A medida que el país salía lentamente de la crisis financiera, otras crisis llamaban la atención: la crisis de la desigualdad, la crisis climática y la crisis de los opiáceos. A pesar de que el PIB siguió aumentando, la esperanza de vida y otras medidas más amplias de salud empeoraron. Las empresas de alimentos estaban desarrollando y comercializando, con gran ingenio, alimentos adictivos ricos en azúcar, aumentando el PIB pero precipitando una epidemia de diabetes infantil. Los opioides adictivos provocaban una epidemia de muertes por drogas, pero las ganancias de Purdue Pharma y los otros villanos en ese drama aumentaron el PIB. De hecho, los gastos médicos derivados de estas crisis sanitarias también impulsaron el PIB. Los estadounidenses gastaban el doble por persona en atención médica que los franceses, pero tenían una esperanza de vida más baja. Así, también, la minería del carbón aparentemente impulsó la economía, y aunque ayudó a impulsar el cambio climático, empeorando el impacto de huracanes como Harvey, los esfuerzos para reconstruir nuevamente contribuyeron al PIB. El número del PIB proporcionó un brillo optimista al peor de los eventos.

Estos ejemplos ilustran la disyunción entre el PIB y el bienestar social y las muchas formas en que el PIB no logra ser una buena medida del desempeño económico. El crecimiento del PIB antes de 2008 no fue sostenible y no fue sostenido. El aumento de las ganancias bancarias que parecía impulsar el PIB en los años anteriores a la crisis no solo se produjo a expensas del bienestar de muchas personas a las que explotó el sector financiero, sino también a expensas del PIB en años posteriores. El aumento de la desigualdad estaba perjudicando en cualquier medida a nuestra sociedad, pero el PIB estaba celebrando los éxitos de los bancos. Si alguna vez hubo un evento que hizo evidente la necesidad de nuevas formas de medir el desempeño económico y el progreso social, fue la crisis de 2008.

EL CUADRO DE MANDOS

La comisión, dirigida por tres economistas (Amartya Sen de la Universidad de Harvard, Jean-Paul Fitoussi del Instituto de Estudios Políticos de París y yo), publicó su primer informe en 2009, justo después de la implosión del sistema financiero estadounidense. Señalamos que medir algo tan simple como la fracción de estadounidenses que podrían tener dificultades para refinanciar sus hipotecas habría iluminado el humo y los espejos que sustentaban el vertiginoso crecimiento económico que precedió a la crisis y posiblemente habría permitido a los formuladores de políticas evitarlo. Más importante aún, construir y prestar atención a un amplio conjunto de métricas para el bienestar actual y su sostenibilidad, para que los buenos tiempos sean duraderos, ayudaría a proteger a las sociedades contra futuros impactos.

Necesitamos saber si, cuando el PIB aumenta, el endeudamiento aumenta o los recursos naturales se agotan; estos pueden indicar que el crecimiento económico no es sostenible. Si la contaminación aumenta junto con el PIB, el crecimiento no es ambientalmente sostenible. Un buen indicador de la verdadera salud de una economía es la salud de sus ciudadanos, y si, como en los EE. UU., la esperanza de vida ha disminuido, como sucedió incluso antes de la pandemia, eso debería ser preocupante, sin importar lo que esté sucediendo. al PIB. Si el ingreso medio (el de la mayoría d e las familias) se estanca incluso cuando el PIB aumenta, eso significa que los frutos del crecimiento económico no se están compartiendo.

Hubiera sido estupendo, por supuesto, si hubiéramos podido encontrar una sola medida que resumiera cómo le está yendo a una sociedad o incluso a una economía, digamos un PIB más un número. Pero como ocurre con el propio PIB, se pierde demasiada información valiosa cuando formamos un agregado. Para poner un ejemplo, usted está conduciendo su coche. Quiere saber lo rápido que va y mira el velocímetro. Se lee 70 millas por hora. Y quiere saber cuán lejos puede llegar sin recargar su depósito, que resulta ser 200 millas. Ambos números son valiosos y transmiten información que podría afectar a su comportamiento. Pero ahora suponga que forma un agregado simple al sumar los dos números, con o sin «pesos». ¿Qué le diría un número como 270? Absolutamente nada. No le dirá si está conduciendo imprudentemente o cómo de preocupado debería estar por quedarse sin combustible.

Por eso llegamos a la conclusión de que cada nación necesita un cuadro de mandos, un conjunto de números que transmita diagnósticos esenciales de su sociedad y economía y ayude a orientarlos. Los formuladores de políticas y los grupos de la sociedad civil deben prestar atención no solo a la riqueza material, sino también a la salud, la educación, el ocio, el medio ambiente, la igualdad, la gobernabilidad, la voz política, la conexión social, la seguridad física y económica y otros indicadores de la calidad de vida. Igual de importante, las sociedades deben asegurarse de que estos “bienes” no se compren a expensas del futuro. Con ese fin, deben concentrarse en mantener y aumentar, en la medida de lo posible, sus existencias de capital natural, humano, social y físico. También establecimos una agenda de investigación para explorar los vínculos entre los diferentes componentes del bienestar y la sostenibilidad y desarrollar buenas formas de medirlos.

La preocupación por el cambio climático y la creciente desigualdad ya había estado alimentando una demanda mundial de mejores medidas, y nuestro informe cristalizó esa tendencia. En 2015, un polémico proceso político culminó cuando las Naciones Unidas establecieron un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El progreso hacia ellos se medirá mediante 232 indicadores, que reflejan las múltiples preocupaciones de los gobiernos y las sociedades civiles de todo el mundo. Tantos números son inútiles, en nuestra opinión: uno puede perder de vista el bosque por los árboles. En cambio, otro grupo de expertos, presidido por Fitoussi, Martine Durand (jefa de estadísticas de la OCDE) y yo, recomendamos que cada país instituya un sólido diálogo democrático para descubrir qué temas preocupan más a sus ciudadanos.

Es casi seguro que tal conversación mostraría que la mayoría de nosotros que vivimos en economías altamente desarrolladas nos preocupamos por nuestro bienestar material, nuestra salud, el medio ambiente que nos rodea y nuestras relaciones con los demás. Queremos hacerlo bien hoy pero también en el futuro. Nos importa cómo se reparten los frutos de nuestra economía: no queremos una sociedad en la que unos pocos muy ricos se apoderen de todo y el resto viva en la pobreza. Un buen indicador de la verdadera salud de una economía es la salud de sus ciudadanos. Una disminución en la esperanza de vida, incluso para una parte de la población, debería ser preocupante, pase lo que pase con el PIB. Y es importante saber si, incluso cuando el PIB aumenta, también lo hace la contaminación, ya sean emisiones de gases de efecto invernadero o partículas en el aire. Eso significa que el crecimiento no es ambientalmente sostenible.

La elección de indicadores puede variar a lo largo del tiempo y entre países. Los países con alto desempleo querrán hacer un seguimiento de lo que sucede con esa variable; aquellos con alta desigualdad, la querrán monitorear. Aún así, debido a que la gente generalmente quiere saber cómo les está yendo en comparación con otros, recomendamos que los países avanzados, al menos, compartan entre cinco y diez indicadores comunes.

El PIB estaría entre ellos. También lo sería una medida de desigualdad o algún indicador de cómo le está yendo al individuo de un hogar típico. A lo largo de los años, los economistas han formulado una serie de indicadores de desigualdad, cada uno de los cuales refleja una dimensión diferente del fenómeno. Puede ser que las sociedades donde la desigualdad se ha vuelto particularmente problemática necesiten métricas que reflejen la profundidad de la pobreza en la parte inferior y los excesos de riqueza en la parte superior. Para mí, saber qué está pasando con el ingreso medio es de particular importancia; en los EE. UU., el ingreso medio apenas ha cambiado durante décadas, incluso cuando el PIB ha crecido.

El empleo se utiliza a menudo como un indicador del desempeño macroeconómico: una economía con una alta tasa de desempleo claramente no está utilizando bien todos sus recursos. Pero en sociedades donde el trabajo remunerado está asociado con la dignidad, el empleo es un valor por derecho propio. Otros elementos del tablero incluirían indicadores de degradación ambiental (por ejemplo, calidad del aire o del agua), sostenibilidad económica (endeudamiento), salud (esperanza de vida) e inseguridad.

La inseguridad tiene dimensiones tanto subjetivas como objetivas. Podemos encuestar cómo de inseguras se sienten las personas: cómo de preocupadas están por los efectos adversos o cuán preparadas se sienten para enfrentar un shock. Pero también podemos predecir la probabilidad de que alguien esté por debajo de la línea de pobreza en un año determinado. Y algunos elementos del cuadro de comados son variables “intermedias”, cosas que podemos (o no) valorar en sí mismas pero que dan una idea de cómo funcionará una sociedad en el futuro. Uno de estos es la confianza. Las sociedades en las que los ciudadanos confían en sus gobiernos y en los demás para “hacer lo correcto” tienden a tener un mejor desempeño. De hecho, las sociedades en las que las personas tienen niveles más altos de confianza, como Vietnam y Nueva Zelanda, han enfrentado la pandemia de manera mucho más efectiva que los EE. UU., por ejemplo, donde los niveles de confianza han disminuido desde la era Reagan. Los formuladores de políticas necesitan usar tales indicadores tanto como los médicos usan sus herramientas de diagnóstico. Cuando algún indicador parpadea en amarillo o en rojo, es hora de mirar más a fondo. Si la desigualdad es alta o va en aumento, es importante saber más: ¿Qué aspectos de la desigualdad están empeorando?

DIRECCIÓN A TRAVÉS DE TORMENTAS

Desde que comenzamos nuestro trabajo sobre indicadores de bienestar hace una docena de años, me ha sorprendido la resonancia que ha logrado. Un enfoque en muchos de los elementos del cuadro de comandos ha impregnado la formulación de políticas en todas partes. Cada tres años, la OCDE organiza una conferencia internacional de organizaciones no gubernamentales, estadísticos nacionales, funcionarios gubernamentales y académicos que promueven la agenda del «bienestar», la más reciente en Corea en noviembre de 2018, con miles de participantes.

La próxima vez que se reúna la Conferencia, la crisis mundial de las sociedades humanas provocada por un virus microscópico figurará sin duda en el orden del día. Las dimensiones completas de la misma podrían tardar años o décadas en aclararse. Recuperarse de esta calamidad y dirigir sociedades complejas a través de las crisis aún más devastadoras que se avecinan (cambio climático catastrófico y colapso de la biodiversidad) requerirá, como mínimo, un excelente sistema de navegación. Parafraseando a la OCDE: hemos estado desarrollando las herramientas que nos ayudan a conducir mejor. Es hora de usarlos.

https://www.scientificamerican.com/article/gdp-is-the-wrong-tool-for-measuring-what-matters/